清华大学副校长施一公校长近来在《教育之窗》发表了一篇文章,表达了一些观点:

“研究型大学从来不该以就业为导向,从来不该在大学里谈就业。就业只是一个出口,大学办好了自然会就业,怎么能以就业为目的来办大学。大学,尤其是研究型大学,就是培养人才的地方,是培养国家栋梁和国家领袖的地方。”

“压死骆驼的最后一根稻草是什么呢?是鼓励科学家创办企业。”

首先,施校长是个非常厉害的人,虽然如他所言,他的发言非常有批判精神,但是这样的发言,恰恰击打到了现在大学生和家长们的内心,小石头来谈谈自己的看法,更多的希望未来面对大学报志愿的家庭和孩子,能够更加理性地看待现在的中国本科教育,给自己的人生更多筹码。

一、哪些孩子成了专业的牺牲品?

在中国的特色教育中,个性一直是“违禁品”。

你学什么你不能选,你的目标也不能选,高考的科目卷子题目都是一样的,你必须统一行动并且把别人比下去你才有未来。

所以,对于绝大多数孩子而言,报志愿是完全懵逼的一件事儿。

琳琅满目的大学专业名称,让你觉得每一个专业都无比的闪光耀眼,你甚至都不知道你自己喜欢什么,但你成绩还不错,你就进入了大学的专业里,然后,你的懵逼就成了一种常态。

作为理工科985大学的毕业生,小石头也采访了很多包括清华北大的毕业生,除去少量学神之外,占一个比较大比例的理工科学生,都没有那么热爱自己的专业,也都表达在本科之前对此一无所知。

但没关系,中国大学历经了多年扩招,为了完成祖国的教育任务,那些需求人才量很少的专业,都有大批大批的孩子报考,绝大多数本身就是“牺牲品”,你压根也没机会进入这个行业。

这是一个就业网站统计的大数据,我们一定要注意,需求岗位中有很多是那些非常差的就业岗位,完全不是研究类型的,是生产类型的,而这些研究型专业里需求的研究人才和每年的招生规模相比,那真是差之千里。

对于很多大学的研究型专业而言,100多个本科生中,注定有80个未来不会从事本专业,或者从事本专业也不会有更好的发展,请问这些孩子该不该被进行更好的就业指导,如果不该的话,那么他们是不是大学专业的牺牲品呢? 二、“抓大学”是从学生抓还是从老师抓?

小石头的同学朋友里,也有在清华中科院做科研的,也有当大学老师的,也有在斯坦福读PHD的,其实任谁都知道,科研这条路不论在哪儿都是苦的,你要真的想出成果,一定是历经磨难,过苦日子,没法享受荣华富贵的。

国家应该支持,应该鼓励,应该帮助,这确实是重中之重的事情!

可是同样也是老师的小石头想问这样一个问题:你希望年轻人也可以吃这份苦,希望有志之士,希望有能力的人来做这件事儿,需要依靠什么?

你需要依靠的是老一辈的精神,依靠前辈的精神,依靠导师的力量,可是我们的研究生的导师是什么素质呢?

不得不承认,针对高校研究生导师的社会调研中,负面消息现在是层出不穷,知乎上一搜一大把,小石头随便给你看几个:

案例一:现在研究生第一年马上结束了,开始导师让看文献想新的思路,提出几个想法开始尝试之后,三个月的时间换了三个路径。老板没有让做项目,管理很松没有打卡。看起来是廉价劳动力,之前每个月发100现在增加到300基本不够吃饭,也不让实习。

案例二:有个学长。平时导师要他做实验就做实验,要发文章就发文章,然后他想去德国交换,导师一开始很是支持,在学生把一切都准备好了以后,马上就要走了,老师忽然指定要他写文章,啧啧啧,计划就此泡汤。

澎湃新闻国际版第六声(Sixth Tone)2016年曾报道,中国特色导师:把研究生变成秘书、杂役、廉价劳动力—— Jessie 是北京大学的博士生,今年25岁。过去20周里,她没有做任何与她研究项目相关的事情,但她的导师还是无休止地给她安排别的任务。

Jessie 每天都忙于管理杂事:填报销单、用有折扣的学生卡买馒头、安排出差行程、改PPT、修理实验器材,节假日还要买花。这些事都不是她自己要干的,而是给老板和他家人干的。

Jessie 对 Sixth Tone 说:“只要看到他办公室的灯亮着,我就非常紧张,因为他肯定又有一堆事情要交给我做。”

2016年还有俩新闻“河北一硕士生拒为导师打工得零分评价”、“一高校学生被炸死,只因为导师的私利”。

这些都是在公共平台有据可循的例子,如果你从身边搜集“吐槽”,那更是一把一把,虽然在这些糟粕之间,肯定还是有很牛的好导师的,但是一师难求的局面在众多大学中,还是普遍存在的。

三、对孩子的就业指导非常关键!

尽管施一公校长觉得就业之风已经深深的影响到了学校的发展,影响到了祖国的未来,但其实从小石头和身边的真实感受来看:

就业的指导做的简直是远远不够!相当不够!根本不落地!坑了多少孩子!

对比美国,美国有近4000所高校,每年的毕业生超过200万。由于美国实行完全的市场经济体制和分权化的教育管理体制,各大学享有较大的办学自主权,因此毕业生就业工作主要由各高校自行负责和开展。从20世纪70、80年代起美国高校纷纷开始重视学生就业指导和职业发展教育,高校一般都会专门设立职业发展中心,为学生提供各类咨询服务、及时的职业发展教育和岗位需求信息以及先进的计算机辅助教育系统,不少高校建立了从新生到毕业班整体的职业发展教育体系,为本科生提供关于职业规划和职业决策类的课程,一些大学的院系也会根据本专业和学科的特点设立自己的就业指导中心。随着外部经济环境和劳动力市场的变化,高校越来越意识到为学生提供更早的、更全面的职业发展教育的重要性。

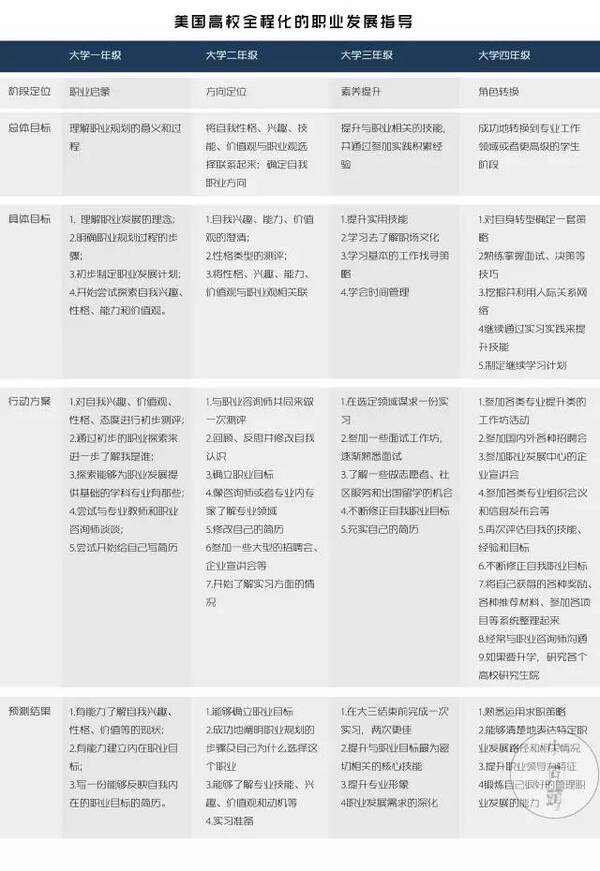

美国高校为学生从大学一年级到四年级制订了清晰的发展目标和行动计划(见上表)。大学一年级主要是进行职业启蒙,帮助学生树立职业规划的理念并初步开始一些自我探索的实践。大学二年级是职业方向的选择,这主要是基于对自我各方面情况科学合理的认知和评估。大学三年级则是围绕这目标领域,通过参加实习实践来提升相关职业素养和技能,大学四年级继而顺利完成从学生到工作者或者研究生的过渡。围绕着不同阶段的发展目标,职业发展中心会提供不同类型的活动和服务供学生选择。

而在中国的特色教育下,前18年根本没有任何就业可言,只有家长意识超前的会让孩子体验就业劳动的感觉,绝大部分的孩子18年只有一个目标,就是取得好成绩,然后进入大学,其实也没有任何实质意义的指导,运气好的上进的孩子会跟学校里面更优秀的学长学姐接触,得到更好的指导,运气差的不上进的,寝室、自习室、图书馆、食堂、体育馆一条龙这算健康大学生活,寝室、教室、食堂这算正常的颓废大学生活,四年下来发现自己连写个简历都不知道什么格式,知道格式的也发现自己没啥好写的,做不成科研就算了,现在连好好就业都是个问题。

那么请问,研究型大学确实应该关注科研,但是这些牺牲品难道不是社会和家庭的负担吗?任何大学不应该对这些孩子们负责吗?大学怎么能容忍自己创造了大量社会负担呢?

所以,谈就业是必要的事情!大学做不到的,家长一定要上心啊!同样,志愿报考这事儿真不是解决一个进门的问题,四年后出门的那一天,更应该对你的选择提出参考条件!

早点了解大学专业,早点知道自己所要,早点给人生一些梦想,这应该是每个孩子和每个父母最缺的环节。

中国-博士人才网发布

声明提示:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。